2017-06-12 10:17 人民网

《三垂岗》一诗的作者严遂成虽然在清朝的诗人中名气不是很大,但他的咏史诗却写得很好。在这首七律中,寥寥数语不仅道尽了后人对前朝历史人物和古战场的凭吊和沧桑感,更勾勒出李克用、李存勖父子的来龙去脉,与后梁朱温的矛盾,以及巧妙地嵌入李氏父子二人在三垂岗的事迹。毛泽东熟读古史兵法,一生用兵屡出奇谋,且多以战事入诗。挥笔书写《三垂冈》诗,说明了他对三垂岗之战颇为欣赏,也对此诗产生过强烈的共鸣。

本文摘自:《人民政协报》2007年2月8日第5版,作者:伯平,原题:《毛泽东手书<三垂岗>》

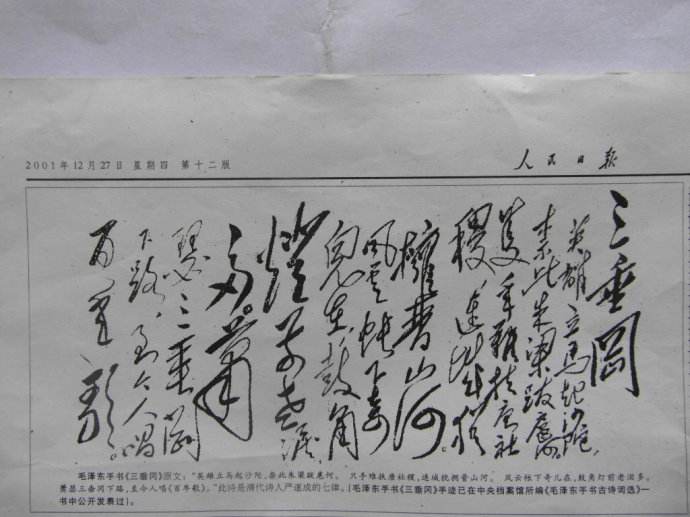

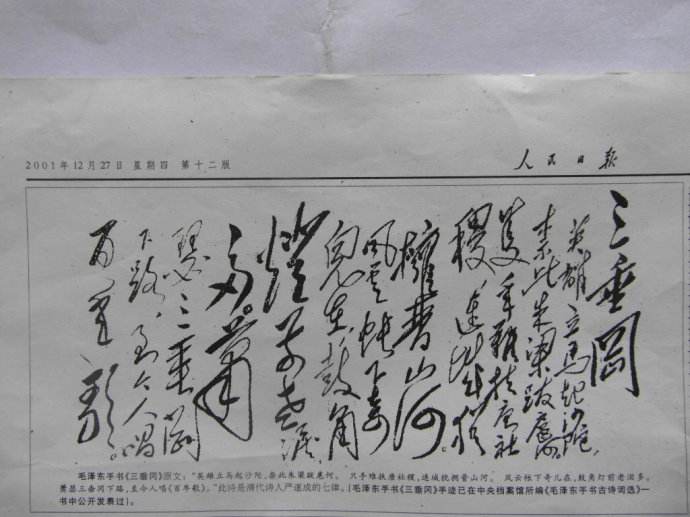

上图为毛泽东手书的清代诗人严遂的诗作《三垂冈》(冈应为岗):英雄立马起沙陀,奈此朱梁跋扈何。只手难扶唐社稷,连城犹拥晋山河。风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。萧瑟三垂冈(冈应为岗)下路,至今人唱百年歌。(来源:资料图)

1964年,毛泽东给他的秘书田家英写了这样一张条子:

田家英同志:

近读《五代史·后唐庄宗传》三垂冈战役,记起了年轻时曾读过一首咏史诗,忘记了是何代何人所作。请你查一查,告我为盼!

毛泽东在许多年的戎马倥偬后,读五代史时仍能清楚地记起年轻时读过的这首咏史诗,可见其对它的印象深刻和喜爱。

《三垂岗》一诗记载的是五代时期李克用、李存勖父子的故事。李克用,唐朝末年沙坨族人,因祖上有功,被唐朝赐李,一直以唐朝忠臣自居。在明知唐朝大势已去后,仍多次讨伐率先称帝,并在后来灭掉唐朝的后梁朱温。李克用忠心护主,死前不称帝,死后被追谥为后唐太宗。李存勖是李克用的长子,小名亚子,为后唐庄宗皇帝。史书称其少有奇表,善骑射,胆勇过人。公元九二三年,朱温死,后梁因争夺皇位而内乱,李存勖乘机在魏州称帝,改国号唐,史称后唐,是为唐庄宗,尊其父李克用为太祖。后来灭掉后梁,完成了乃父李克用的遗愿。

据欧阳修的《新五代史》“记载:初,克用破孟方立于邢州,还军上党,置酒三垂岗,伶人奏《百年歌》,至于衰老之际,声甚悲,坐上皆凄怆。时存勖在侧,方五岁,克用慨然捋须,指而笑曰:“吾行老矣,此奇儿也,后二十年,其能代我战于此乎!”

李克用病逝后,李存勖进位晋王,年二十四岁。当是时,后唐在与后梁朱温的潞州之战中正处下风,多数人的意见是国家新有大丧,宜罢兵休战。李存勖却力排众议,主张利用敌人的错觉,出其不意,长途奔袭。《新五代史》上记载:“王谓诸将曰:‘梁人幸我大丧,谓我少而新立,无能为也,宜乘其怠击之。’乃出兵趋上党,行至三垂岗,叹曰:‘此先王置酒处也!’会天大雾昼暝,兵行雾中,攻其夹城,破之,梁军大败,凯旋告庙。”三垂岗战役不仅结束了两国长达一年之久的潞州之战,更重要的是奠定了后唐在与后梁两雄之争中形势的主动,为后来灭掉后梁打下了基础。巧的是,战役的时间距李克用在三垂岗置酒时所说的那番话刚好二十年。

毛泽东对李克用、李存勖父子评价甚高,在评论这场战役时说:“康延孝之谋,李存勖之断,郭崇韬之助,此三人可谓识时务之俊杰”,并称李存勖的战术是:“先退后进”,又说:“生子当如李亚子。”在他的晚年,毛泽东曾对身边的工作人员说:我现在是“鼓角灯前老泪多”。

《三垂岗》一诗的作者严遂成虽然在清朝的诗人中名气不是很大,但他的咏史诗却写得很好。在这首七律中,寥寥数语不仅道尽了后人对前朝历史人物和古战场的凭吊和沧桑感,更勾勒出李克用、李存勖父子的来龙去脉,与后梁朱温的矛盾,以及巧妙地嵌入李氏父子二人在三垂岗的事迹。毛泽东熟读古史兵法,一生用兵屡出奇谋,且多以战事入诗。挥笔书写《三垂冈》诗,说明了他对三垂岗之战颇为欣赏,也对此诗产生过强烈的共鸣。

1993年,中央文献社出版的《毛泽东手书选集》公开发表了这幅手迹。原件为信纸上写就,未注时间。整篇书法为典型的毛体狂草,用笔流畅娴熟、气势磅礴,布局错落有致、自然奔放,是为毛泽东晚年的成熟之作,亦为毛氏手迹之精品。

在长治市北郊李村沟村北,有三座山头:大冈山、二冈山、三冈山,三冈由东往西一字排开,延绵六、七华里,也统称大冈山。在上党盆地平原突起,形成一道天然屏障。解放前,这里属潞城县,三座山位于潞城西南边陲,故被称为三垂冈。三垂冈是土石冈,没有壁立千仞,更无峰插云霄,很不起眼。只因为唐末发生过一次著名的“夹寨之战”,清代诗人严遂成写下怀念三垂冈之战的诗歌《三垂冈》,伟人毛泽东书写大气磅礴的《三垂冈》巨作,三垂冈名扬全国。《潞城市志》特把《三垂冈》载入。现在三垂冈在长治境内,长治市在市北郊北关上党战役战地旧址,特立碑刻毛泽东书法《三垂冈》。

近年来,长治地区经常有人提起《三垂冈》诗,《上党晚报》多次发表有关《三垂冈》的文章。但是,我发现,这些文章中,有很多事不清楚:《三垂冈》原诗是什么样?《三垂冈》主要描写什么?毛泽东为什么要书写《三垂冈》?。。。。。我想弄清楚,于是请教有关专家、人士,查阅有关资料,有所收获,但仍难定论。

《三垂冈》是怀念唐末李克用屡战上党之战。李克用和其子李存勖都是唐末将领,并非值得赞扬的历史人物。为挽救唐朝江山,父子俩前赴后继,相继在上党与朱温五次战斗,终获大胜。尤其李克用死后,李存勖披麻戴孝,埋伏三垂冈,率军突袭夹寨,以少胜多,是军事史上的著名之战。

到清朝,严遂成,字海珊,浙江乌程人,生于公元1649年,雍正年间,在山西临县任过知县,多有诗作,咏古为第一。严遂成游上党,过三垂冈,怀念李克用当年多次征战上党,置酒三垂冈之古事,挥毫写了七律《三垂冈》:

英雄立马起沙陀,奈此朱梁跋扈何!

只手难扶唐社稷,连城且拥晋山河。

风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。

萧瑟三垂冈畔路,至今人唱《百年歌》。

此诗诗意豪迈,雄奇新颖,历来评价很高。

1964年12月29日,毛泽东在披读《五代史.庄宗记》时想起有一首关于三垂冈战斗的诗,给秘书田家英写了一个条子:

田家英同志:近读《五代史.后唐庄宗传》三垂冈战役,记起了年轻时曾读过一首咏史诗,忘记了是何代何人所作。请你查一查,告我为盼!

毛泽东在条子上默写了《三垂冈》,幷写:“诗歌颂李克用父子”。

后来毛泽东又在十行纸上精意书写《三垂冈》诗:

1976年元旦在人民日报发表,后收入《毛泽东手书墨迹选》。毛泽东书写《三垂冈》,笔墨雄健,大气磅礴,是毛泽东的书法精品。

毛泽东书写《三垂冈》,其中“连城犹拥晋山河”、“萧瑟三垂冈下路”两句,“犹”与“下”二字,与严遂成的《海珊诗抄》中的《三垂冈》不同。

是哪个错了?有的说:毛泽东当时默写此诗,改了两个字,或写错两个字。毛泽东记忆力极强,治学严谨,一般不会出错,一定取之有据,而且田家英当时核对过。经考证,毛泽东书写《三垂冈》和清代袁枚《随园诗话》收录的一致。

《三垂冈》原诗究竟是什么样?《上党晚报》近年来,先后几次刊登有关《三垂冈》的文章,引用原诗一次一个样。《潞城市志》收录此诗,北关战场旧址毛泽东诗碑,将第六句写为:“鼓角镫边老泪多”。根据是光绪《潞城县志》,又是一个版本!

为了弄清《三垂冈》原诗,我请教了几位专家、学者,也难定论。近日我通过网络、信件,查询了国家图书馆。国家图书馆现藏严遂成《海珊诗抄》(清同治十三年虞山顾氏刻本),收录《三垂冈》与本文前边引用相同。这就是说:毛泽东手书《三垂冈》与现存比较可靠的《海珊诗抄》不一致:第四句,“且”作“犹”;第七句,“畔”作“下”。按诗词格律要求,一般一首诗,不能重复用字,而此处两个“下”字,似乎不妥。国家图书馆现藏袁枚《随园诗话》收录严遂成的《三垂冈》,和毛泽东手书《三垂冈》一致,毛泽东可能看到的就是这种版本。我认为,清代严遂成《海珊诗抄》原本比较可靠。至于那个版本准确,看来,还难定论。

那《三垂冈》主要描写什么?

一般都笼统地认为,这首诗是严遂成怀念、歌颂李克用父子前后多次与朱温争夺上党,相继在三垂冈战斗的故事。毛泽东在给田家英的条子中也提到:“诗歌颂李克用父子”。毛泽东1962年12月22日,在给柯庆施批转的文件最后一页,曾写下《三垂冈》一诗,并写这是“咏后唐李克用和儿子后唐庄宗李存勖诗”。

其实,逐句解读,《三垂冈》只是记述了李克用为兴唐而与朱温争夺上党的前几次战争,暴露了李克用多年争战仍无结果的悲愤心情。并没有直接描写李克用死后,李存勖继承父志、决战三垂冈的战事。

比较全面真实描述李克用、李存勖父子争夺上党、决战三垂冈的,是清末武进人刘翰写的《李克用置酒三垂冈赋》。

。

该诗前半部分记述了李克用“血战余生”,“四季无常”的战斗生涯,描写了李克用在三垂冈置酒痛饮之场景,宣示了“心念廿年后事”之愿。后半部分,记述了李克用死后,李存勖继承父志,着“墨縗”、“麻衣”,从太原出发,乘“大雾迷漫”奔袭三垂冈,大败梁军。正是“先君之愿克偿,佳儿之功益著”!全文歌颂了李克用父子前后在三垂冈战斗的故事。鲁迅先生在《从百草园到三味书屋》中曾引用过“铁如意指挥倜傥…..”一句,但可能没有看过此赋。毛泽东可能也没有读过此文,如果他读了,一定会称赞不已,他对《三垂冈》的评价,用于此赋,真是恰如其分!

由此可见,《三垂冈》诗没有直接描写李存勖率军在三垂冈埋伏,大战朱温十万大军,夺取最后胜利的战役。该诗主要概述李克用为兴唐,长期与朱温争战的情景,描述了李克用的内心世界。如广义地设想,或许见景生情,也可联想李存勖在三垂冈大破梁军夹寨之战的壮景!似乎无言胜有言,但有点勉强。

毛泽东为什么对《三垂冈》诗独有钟情?诗言志,写诗如此,读诗亦然!毛泽东作为伟大领袖、军事家、诗人、书法家,一生与《三垂冈》结缘。

毛泽东青年时代就读过《三垂冈》,熟背如流。1962年12月曾给当时的上海市委书记柯庆施写过《三垂冈》。1964年12月29日,在写给田家英的条子上,默写了此诗。接着,书写了巨作《三垂冈》。据毛泽东身边工作人员讲:晚年他常常提及《三垂冈》一诗,在病中,还给郭金荣医生写“风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多”。还常说:我现在就是“鼓角灯前老泪多”。

《三垂冈》深受毛泽东青睐,综合起来,有几方面原因:

一是,毛泽东作为伟大领袖、军事家,对历代著名大战非常熟悉。李存勖当年领导指挥的三垂冈之战,大破敌阵,斩敌万余,俘获将领数百人,大败梁军,奠定进攻中原、统一北方大业。毛泽东称赞此战“先退后进”,“康延孝之谋,李存勖之断,郭崇韬之助,此三人可谓识时务之俊杰。”毛泽东认为《三垂冈》主要怀念此战,所以对此诗特别崇拜。再联想1945年秋,毛泽东指挥在这一带的上党战役,获得大胜,毛泽东多次提到《三垂冈》,也是有感而发。

二是,毛泽东是伟大领袖,是杰出诗人,一生喜爱诗歌。年轻时熟背大量古诗,经常信手拈来。清代袁枚在《随园诗话》中几处提及,称“海珊自负咏古为第一”,《三垂冈》是少有的描写历史大战的佳作,自然受到毛泽东赞赏,年轻时熟读,一生经常提及、评论,是情理之中。

三,主要是出于对接班人的忧虑,有感而发。进入六十年代,中国没有大的战事,主要任务是党的建设、经济工作。毛泽东多次论及《三垂冈》,主要是和诗歌中的李克用共鸣。李克当年在三垂冈饮酒、听歌,自叹:“吾行老矣,此奇儿在,后二十年,其能代我战于此呼!”李克用死后,李存勖不负父望,指挥三垂冈大战,大获全胜,正好二十年!梁王朱温闻讯,叹曰:“生子当如李亚子(李存勖小名),李氏不亡矣!吾家诸子乃豚犬耳!”李存勖继承父业,统一北方,建立后唐。毛泽东感受很深。

随着我国革命、建设的发展,毛泽东进入老年,他一直很重视革命接班人。建国初期,都知道,毛泽东选刘少奇为接班人。但后来因工作上等分歧,毛泽东考虑新的接班人。1962年12月,毛泽东给时任政治局委员、上海市委书记柯庆施批转文件时,出人意料附上《三垂冈》一诗,就是考虑到柯庆施接班的可能。后来的事实也证明,1965年1月,柯庆施成为国务院副总理,名列第六位,可惜他当年4月去世了。1964年12月,29日,是毛泽东71岁生日后第三天,他要田家英查对《三垂冈》,书写了此诗,并还特意写“诗歌颂李克用父子“,不能不使人猜想,毛泽东借古论今,还是忧虑我国革命事业的接班人问题。1976年元旦,在那时的国际、国内形势下,人民日报精心策划,发表毛泽东《三垂冈》墨迹,也是体现毛泽东对革命接班人的期望!正是当年,周恩来逝世,华国锋担任了国务院总理、中共中央第一副主席,主持中央工作。9月9日,伟大领袖毛泽东逝世,华国锋担任中共中央主席!

四是,毛泽东常有感而用,表示隐衷。《三垂冈》中“风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多”一句,生动地刻画了李克用当时的心情,是该诗的灵魂和精华。毛泽东常吟念此句,是忧国、忧家。忧己,有感而发,念旧思新。据毛泽东身边工作人员说,他非常欣赏“生子当如李亚子”,不能不想是对爱子毛岸英的怀念和惋惜!晚年,毛泽东身体渐衰,他对身边人说我就是“鼓角灯前老泪多”!形象地表达了他的心情。

五,毛泽东是伟大革命家,又是大书法家,他对七律《三垂冈》非常崇拜,尽兴挥毫泼墨,书写《三垂冈》,尽显伟大领袖书法之大成!作品一气呵成,气力千钧磅礴,排山倒海,用笔流畅娴熟,布局错落有致,是毛泽东书录古诗最佳之作,是留给中华文化的绝作!

如今,

李克用父子 ,

三垂冈战事,

俱往矣!

三垂冈依然屹立在上党大地,

《三垂冈》诗篇长留史册,

毛泽东和《三垂冈》书法永留人间!

( 我扔了一些砖头瓦块,期盼大家还玉!尽量弄清楚《三垂冈》一诗的情况,不要再把疑问留给后代!)

长治市北郊李村沟村北,有三个土石山头:大冈山、二冈山、三冈山。此地过去属潞城县西南边陲,统称三垂冈。因唐末李克用、李存勖父子在此与朱温前后打了五仗,清朝严遂成写了记述战斗的著名诗篇《三垂冈》,当今伟人毛泽东书写《三垂冈》巨作,有人称为:奇山、奇诗、奇作。

五十年代末,我在三垂冈下的潞安中学读书,曾经上过大冈山,但记忆不深。

近日,我为了解毛泽东与《三垂冈》的故事,骑车去看三垂冈近况。听当地老乡说:从西天贡到陈村,三冈延绵七八里。我沿大冈山南边一直往东,跨过山东坡,从东往西,经大冈山、二冈山,直到三冈山,又沿三冈山、二冈山南边,到公路上。大冈山依然耸立在上党盆地,但山的南坡破坏严重。二冈山,快被挖完了。三冈山,基本上没有了!

《三垂岗》一诗的作者严遂成虽然在清朝的诗人中名气不是很大,但他的咏史诗却写得很好。在这首七律中,寥寥数语不仅道尽了后人对前朝历史人物和古战场的凭吊和沧桑感,更勾勒出李克用、李存勖父子的来龙去脉,与后梁朱温的矛盾,以及巧妙地嵌入李氏父子二人在三垂岗的事迹。毛泽东熟读古史兵法,一生用兵屡出奇谋,且多以战事入诗。挥笔书写《三垂冈》诗,说明了他对三垂岗之战颇为欣赏,也对此诗产生过强烈的共鸣。

本文摘自:《人民政协报》2007年2月8日第5版,作者:伯平,原题:《毛泽东手书<三垂岗>》

上图为毛泽东手书的清代诗人严遂的诗作《三垂冈》(冈应为岗):英雄立马起沙陀,奈此朱梁跋扈何。只手难扶唐社稷,连城犹拥晋山河。风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。萧瑟三垂冈(冈应为岗)下路,至今人唱百年歌。(来源:资料图)

1964年,毛泽东给他的秘书田家英写了这样一张条子:

田家英同志:

近读《五代史·后唐庄宗传》三垂冈战役,记起了年轻时曾读过一首咏史诗,忘记了是何代何人所作。请你查一查,告我为盼!

毛泽东在许多年的戎马倥偬后,读五代史时仍能清楚地记起年轻时读过的这首咏史诗,可见其对它的印象深刻和喜爱。

《三垂岗》一诗记载的是五代时期李克用、李存勖父子的故事。李克用,唐朝末年沙坨族人,因祖上有功,被唐朝赐李,一直以唐朝忠臣自居。在明知唐朝大势已去后,仍多次讨伐率先称帝,并在后来灭掉唐朝的后梁朱温。李克用忠心护主,死前不称帝,死后被追谥为后唐太宗。李存勖是李克用的长子,小名亚子,为后唐庄宗皇帝。史书称其少有奇表,善骑射,胆勇过人。公元九二三年,朱温死,后梁因争夺皇位而内乱,李存勖乘机在魏州称帝,改国号唐,史称后唐,是为唐庄宗,尊其父李克用为太祖。后来灭掉后梁,完成了乃父李克用的遗愿。

据欧阳修的《新五代史》“记载:初,克用破孟方立于邢州,还军上党,置酒三垂岗,伶人奏《百年歌》,至于衰老之际,声甚悲,坐上皆凄怆。时存勖在侧,方五岁,克用慨然捋须,指而笑曰:“吾行老矣,此奇儿也,后二十年,其能代我战于此乎!”

李克用病逝后,李存勖进位晋王,年二十四岁。当是时,后唐在与后梁朱温的潞州之战中正处下风,多数人的意见是国家新有大丧,宜罢兵休战。李存勖却力排众议,主张利用敌人的错觉,出其不意,长途奔袭。《新五代史》上记载:“王谓诸将曰:‘梁人幸我大丧,谓我少而新立,无能为也,宜乘其怠击之。’乃出兵趋上党,行至三垂岗,叹曰:‘此先王置酒处也!’会天大雾昼暝,兵行雾中,攻其夹城,破之,梁军大败,凯旋告庙。”三垂岗战役不仅结束了两国长达一年之久的潞州之战,更重要的是奠定了后唐在与后梁两雄之争中形势的主动,为后来灭掉后梁打下了基础。巧的是,战役的时间距李克用在三垂岗置酒时所说的那番话刚好二十年。

毛泽东对李克用、李存勖父子评价甚高,在评论这场战役时说:“康延孝之谋,李存勖之断,郭崇韬之助,此三人可谓识时务之俊杰”,并称李存勖的战术是:“先退后进”,又说:“生子当如李亚子。”在他的晚年,毛泽东曾对身边的工作人员说:我现在是“鼓角灯前老泪多”。

《三垂岗》一诗的作者严遂成虽然在清朝的诗人中名气不是很大,但他的咏史诗却写得很好。在这首七律中,寥寥数语不仅道尽了后人对前朝历史人物和古战场的凭吊和沧桑感,更勾勒出李克用、李存勖父子的来龙去脉,与后梁朱温的矛盾,以及巧妙地嵌入李氏父子二人在三垂岗的事迹。毛泽东熟读古史兵法,一生用兵屡出奇谋,且多以战事入诗。挥笔书写《三垂冈》诗,说明了他对三垂岗之战颇为欣赏,也对此诗产生过强烈的共鸣。

1993年,中央文献社出版的《毛泽东手书选集》公开发表了这幅手迹。原件为信纸上写就,未注时间。整篇书法为典型的毛体狂草,用笔流畅娴熟、气势磅礴,布局错落有致、自然奔放,是为毛泽东晚年的成熟之作,亦为毛氏手迹之精品。

在长治市北郊李村沟村北,有三座山头:大冈山、二冈山、三冈山,三冈由东往西一字排开,延绵六、七华里,也统称大冈山。在上党盆地平原突起,形成一道天然屏障。解放前,这里属潞城县,三座山位于潞城西南边陲,故被称为三垂冈。三垂冈是土石冈,没有壁立千仞,更无峰插云霄,很不起眼。只因为唐末发生过一次著名的“夹寨之战”,清代诗人严遂成写下怀念三垂冈之战的诗歌《三垂冈》,伟人毛泽东书写大气磅礴的《三垂冈》巨作,三垂冈名扬全国。《潞城市志》特把《三垂冈》载入。现在三垂冈在长治境内,长治市在市北郊北关上党战役战地旧址,特立碑刻毛泽东书法《三垂冈》。

近年来,长治地区经常有人提起《三垂冈》诗,《上党晚报》多次发表有关《三垂冈》的文章。但是,我发现,这些文章中,有很多事不清楚:《三垂冈》原诗是什么样?《三垂冈》主要描写什么?毛泽东为什么要书写《三垂冈》?。。。。。我想弄清楚,于是请教有关专家、人士,查阅有关资料,有所收获,但仍难定论。

《三垂冈》是怀念唐末李克用屡战上党之战。李克用和其子李存勖都是唐末将领,并非值得赞扬的历史人物。为挽救唐朝江山,父子俩前赴后继,相继在上党与朱温五次战斗,终获大胜。尤其李克用死后,李存勖披麻戴孝,埋伏三垂冈,率军突袭夹寨,以少胜多,是军事史上的著名之战。

到清朝,严遂成,字海珊,浙江乌程人,生于公元1649年,雍正年间,在山西临县任过知县,多有诗作,咏古为第一。严遂成游上党,过三垂冈,怀念李克用当年多次征战上党,置酒三垂冈之古事,挥毫写了七律《三垂冈》:

英雄立马起沙陀,奈此朱梁跋扈何!

只手难扶唐社稷,连城且拥晋山河。

风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多。

萧瑟三垂冈畔路,至今人唱《百年歌》。

此诗诗意豪迈,雄奇新颖,历来评价很高。

1964年12月29日,毛泽东在披读《五代史.庄宗记》时想起有一首关于三垂冈战斗的诗,给秘书田家英写了一个条子:

田家英同志:近读《五代史.后唐庄宗传》三垂冈战役,记起了年轻时曾读过一首咏史诗,忘记了是何代何人所作。请你查一查,告我为盼!

毛泽东在条子上默写了《三垂冈》,幷写:“诗歌颂李克用父子”。

后来毛泽东又在十行纸上精意书写《三垂冈》诗:

1976年元旦在人民日报发表,后收入《毛泽东手书墨迹选》。毛泽东书写《三垂冈》,笔墨雄健,大气磅礴,是毛泽东的书法精品。

毛泽东书写《三垂冈》,其中“连城犹拥晋山河”、“萧瑟三垂冈下路”两句,“犹”与“下”二字,与严遂成的《海珊诗抄》中的《三垂冈》不同。

是哪个错了?有的说:毛泽东当时默写此诗,改了两个字,或写错两个字。毛泽东记忆力极强,治学严谨,一般不会出错,一定取之有据,而且田家英当时核对过。经考证,毛泽东书写《三垂冈》和清代袁枚《随园诗话》收录的一致。

《三垂冈》原诗究竟是什么样?《上党晚报》近年来,先后几次刊登有关《三垂冈》的文章,引用原诗一次一个样。《潞城市志》收录此诗,北关战场旧址毛泽东诗碑,将第六句写为:“鼓角镫边老泪多”。根据是光绪《潞城县志》,又是一个版本!

为了弄清《三垂冈》原诗,我请教了几位专家、学者,也难定论。近日我通过网络、信件,查询了国家图书馆。国家图书馆现藏严遂成《海珊诗抄》(清同治十三年虞山顾氏刻本),收录《三垂冈》与本文前边引用相同。这就是说:毛泽东手书《三垂冈》与现存比较可靠的《海珊诗抄》不一致:第四句,“且”作“犹”;第七句,“畔”作“下”。按诗词格律要求,一般一首诗,不能重复用字,而此处两个“下”字,似乎不妥。国家图书馆现藏袁枚《随园诗话》收录严遂成的《三垂冈》,和毛泽东手书《三垂冈》一致,毛泽东可能看到的就是这种版本。我认为,清代严遂成《海珊诗抄》原本比较可靠。至于那个版本准确,看来,还难定论。

那《三垂冈》主要描写什么?

一般都笼统地认为,这首诗是严遂成怀念、歌颂李克用父子前后多次与朱温争夺上党,相继在三垂冈战斗的故事。毛泽东在给田家英的条子中也提到:“诗歌颂李克用父子”。毛泽东1962年12月22日,在给柯庆施批转的文件最后一页,曾写下《三垂冈》一诗,并写这是“咏后唐李克用和儿子后唐庄宗李存勖诗”。

其实,逐句解读,《三垂冈》只是记述了李克用为兴唐而与朱温争夺上党的前几次战争,暴露了李克用多年争战仍无结果的悲愤心情。并没有直接描写李克用死后,李存勖继承父志、决战三垂冈的战事。

比较全面真实描述李克用、李存勖父子争夺上党、决战三垂冈的,是清末武进人刘翰写的《李克用置酒三垂冈赋》。

。

该诗前半部分记述了李克用“血战余生”,“四季无常”的战斗生涯,描写了李克用在三垂冈置酒痛饮之场景,宣示了“心念廿年后事”之愿。后半部分,记述了李克用死后,李存勖继承父志,着“墨縗”、“麻衣”,从太原出发,乘“大雾迷漫”奔袭三垂冈,大败梁军。正是“先君之愿克偿,佳儿之功益著”!全文歌颂了李克用父子前后在三垂冈战斗的故事。鲁迅先生在《从百草园到三味书屋》中曾引用过“铁如意指挥倜傥…..”一句,但可能没有看过此赋。毛泽东可能也没有读过此文,如果他读了,一定会称赞不已,他对《三垂冈》的评价,用于此赋,真是恰如其分!

由此可见,《三垂冈》诗没有直接描写李存勖率军在三垂冈埋伏,大战朱温十万大军,夺取最后胜利的战役。该诗主要概述李克用为兴唐,长期与朱温争战的情景,描述了李克用的内心世界。如广义地设想,或许见景生情,也可联想李存勖在三垂冈大破梁军夹寨之战的壮景!似乎无言胜有言,但有点勉强。

毛泽东为什么对《三垂冈》诗独有钟情?诗言志,写诗如此,读诗亦然!毛泽东作为伟大领袖、军事家、诗人、书法家,一生与《三垂冈》结缘。

毛泽东青年时代就读过《三垂冈》,熟背如流。1962年12月曾给当时的上海市委书记柯庆施写过《三垂冈》。1964年12月29日,在写给田家英的条子上,默写了此诗。接着,书写了巨作《三垂冈》。据毛泽东身边工作人员讲:晚年他常常提及《三垂冈》一诗,在病中,还给郭金荣医生写“风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多”。还常说:我现在就是“鼓角灯前老泪多”。

《三垂冈》深受毛泽东青睐,综合起来,有几方面原因:

一是,毛泽东作为伟大领袖、军事家,对历代著名大战非常熟悉。李存勖当年领导指挥的三垂冈之战,大破敌阵,斩敌万余,俘获将领数百人,大败梁军,奠定进攻中原、统一北方大业。毛泽东称赞此战“先退后进”,“康延孝之谋,李存勖之断,郭崇韬之助,此三人可谓识时务之俊杰。”毛泽东认为《三垂冈》主要怀念此战,所以对此诗特别崇拜。再联想1945年秋,毛泽东指挥在这一带的上党战役,获得大胜,毛泽东多次提到《三垂冈》,也是有感而发。

二是,毛泽东是伟大领袖,是杰出诗人,一生喜爱诗歌。年轻时熟背大量古诗,经常信手拈来。清代袁枚在《随园诗话》中几处提及,称“海珊自负咏古为第一”,《三垂冈》是少有的描写历史大战的佳作,自然受到毛泽东赞赏,年轻时熟读,一生经常提及、评论,是情理之中。

三,主要是出于对接班人的忧虑,有感而发。进入六十年代,中国没有大的战事,主要任务是党的建设、经济工作。毛泽东多次论及《三垂冈》,主要是和诗歌中的李克用共鸣。李克当年在三垂冈饮酒、听歌,自叹:“吾行老矣,此奇儿在,后二十年,其能代我战于此呼!”李克用死后,李存勖不负父望,指挥三垂冈大战,大获全胜,正好二十年!梁王朱温闻讯,叹曰:“生子当如李亚子(李存勖小名),李氏不亡矣!吾家诸子乃豚犬耳!”李存勖继承父业,统一北方,建立后唐。毛泽东感受很深。

随着我国革命、建设的发展,毛泽东进入老年,他一直很重视革命接班人。建国初期,都知道,毛泽东选刘少奇为接班人。但后来因工作上等分歧,毛泽东考虑新的接班人。1962年12月,毛泽东给时任政治局委员、上海市委书记柯庆施批转文件时,出人意料附上《三垂冈》一诗,就是考虑到柯庆施接班的可能。后来的事实也证明,1965年1月,柯庆施成为国务院副总理,名列第六位,可惜他当年4月去世了。1964年12月,29日,是毛泽东71岁生日后第三天,他要田家英查对《三垂冈》,书写了此诗,并还特意写“诗歌颂李克用父子“,不能不使人猜想,毛泽东借古论今,还是忧虑我国革命事业的接班人问题。1976年元旦,在那时的国际、国内形势下,人民日报精心策划,发表毛泽东《三垂冈》墨迹,也是体现毛泽东对革命接班人的期望!正是当年,周恩来逝世,华国锋担任了国务院总理、中共中央第一副主席,主持中央工作。9月9日,伟大领袖毛泽东逝世,华国锋担任中共中央主席!

四是,毛泽东常有感而用,表示隐衷。《三垂冈》中“风云帐下奇儿在,鼓角灯前老泪多”一句,生动地刻画了李克用当时的心情,是该诗的灵魂和精华。毛泽东常吟念此句,是忧国、忧家。忧己,有感而发,念旧思新。据毛泽东身边工作人员说,他非常欣赏“生子当如李亚子”,不能不想是对爱子毛岸英的怀念和惋惜!晚年,毛泽东身体渐衰,他对身边人说我就是“鼓角灯前老泪多”!形象地表达了他的心情。

五,毛泽东是伟大革命家,又是大书法家,他对七律《三垂冈》非常崇拜,尽兴挥毫泼墨,书写《三垂冈》,尽显伟大领袖书法之大成!作品一气呵成,气力千钧磅礴,排山倒海,用笔流畅娴熟,布局错落有致,是毛泽东书录古诗最佳之作,是留给中华文化的绝作!

如今,

李克用父子 ,

三垂冈战事,

俱往矣!

三垂冈依然屹立在上党大地,

《三垂冈》诗篇长留史册,

毛泽东和《三垂冈》书法永留人间!

( 我扔了一些砖头瓦块,期盼大家还玉!尽量弄清楚《三垂冈》一诗的情况,不要再把疑问留给后代!)

长治市北郊李村沟村北,有三个土石山头:大冈山、二冈山、三冈山。此地过去属潞城县西南边陲,统称三垂冈。因唐末李克用、李存勖父子在此与朱温前后打了五仗,清朝严遂成写了记述战斗的著名诗篇《三垂冈》,当今伟人毛泽东书写《三垂冈》巨作,有人称为:奇山、奇诗、奇作。

五十年代末,我在三垂冈下的潞安中学读书,曾经上过大冈山,但记忆不深。

近日,我为了解毛泽东与《三垂冈》的故事,骑车去看三垂冈近况。听当地老乡说:从西天贡到陈村,三冈延绵七八里。我沿大冈山南边一直往东,跨过山东坡,从东往西,经大冈山、二冈山,直到三冈山,又沿三冈山、二冈山南边,到公路上。大冈山依然耸立在上党盆地,但山的南坡破坏严重。二冈山,快被挖完了。三冈山,基本上没有了!