2017-08-20 09:24 北京青年报 作者:刘永加

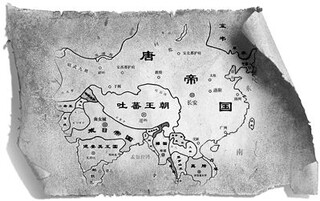

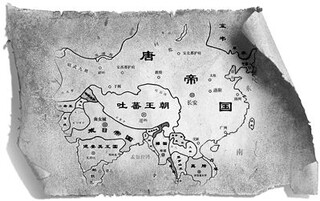

唐帝国疆域及周边形势图

王玄策率领“联合国军队”作战

唐太宗李世民

王玄策画像

作者:刘永加

王玄策,唐代洛阳人,曾任广西融州黄水县令,右卫率府长史,后升任朝散大夫,是当时代的著名外交家、军事家。唐初贞观十七年至龙朔元年(643年―661年)间他曾三次出使印度。与同时代的玄奘西行求法一样,有力地促进了中印文化交流,在大唐帝国与印度诸国通好的历史上占有重要的地位。尤其是他独自一人,身处异国,取得了绝地反击歼灭中印度军队的辉煌战绩。

首次出访,踏平坎坷路

大唐帝国西南葱岭南有国名叫天竺,就是现在的印度一带,当时的印度分为东、西、南、北、中印度五个部分。那时中印交通很艰难,万古高原,皑皑雪域,人迹罕至。唐初,印度半岛戒日王领导的最强大的中印度,统一了印度建立了摩揭陀帝国,首都为曲女城(今卡瑙季),其版图包括除克什米尔、信德、西旁遮普之外的北印度。位于恒河中游南岸地区,即今日比哈州南部,以巴特那(即华氏城)及伽耶为其中心。据玄奘《大唐西域记》卷八记载,摩揭陀国周广五千余里,土地肥沃,风俗淳朴,崇尚佛法,有伽蓝五十余所,僧徒万余人,多宗习大乘教法。

唐太宗贞观十五年(641年),摩揭陀国王戒日王,在玄奘到该国取经之后,专门派出使者致书唐朝廷表示谢意,唐太宗则下令让云骑尉梁怀璥跟随戒日王使者赴印度回访抚慰。戒日王随即遣使又随梁怀璥再次来中国访问,并赠送郁金香和菩提树等物。

唐帝国疆域及周边形势图

王玄策率领“联合国军队”作战

唐太宗李世民

王玄策画像

作者:刘永加

王玄策,唐代洛阳人,曾任广西融州黄水县令,右卫率府长史,后升任朝散大夫,是当时代的著名外交家、军事家。唐初贞观十七年至龙朔元年(643年―661年)间他曾三次出使印度。与同时代的玄奘西行求法一样,有力地促进了中印文化交流,在大唐帝国与印度诸国通好的历史上占有重要的地位。尤其是他独自一人,身处异国,取得了绝地反击歼灭中印度军队的辉煌战绩。

首次出访,踏平坎坷路

大唐帝国西南葱岭南有国名叫天竺,就是现在的印度一带,当时的印度分为东、西、南、北、中印度五个部分。那时中印交通很艰难,万古高原,皑皑雪域,人迹罕至。唐初,印度半岛戒日王领导的最强大的中印度,统一了印度建立了摩揭陀帝国,首都为曲女城(今卡瑙季),其版图包括除克什米尔、信德、西旁遮普之外的北印度。位于恒河中游南岸地区,即今日比哈州南部,以巴特那(即华氏城)及伽耶为其中心。据玄奘《大唐西域记》卷八记载,摩揭陀国周广五千余里,土地肥沃,风俗淳朴,崇尚佛法,有伽蓝五十余所,僧徒万余人,多宗习大乘教法。

唐太宗贞观十五年(641年),摩揭陀国王戒日王,在玄奘到该国取经之后,专门派出使者致书唐朝廷表示谢意,唐太宗则下令让云骑尉梁怀璥跟随戒日王使者赴印度回访抚慰。戒日王随即遣使又随梁怀璥再次来中国访问,并赠送郁金香和菩提树等物。

贞观十七年(643年)三月,唐太宗再派卫尉丞李义表为正使、融州黄水县令王玄策为副使,率随从二十二人,送戒日王使节回国。同年十二月,李义表、王玄策一行抵达摩揭陀国,历游各地,第二年正月抵达摩揭陀国的王舍城(今印度比哈尔西南拉杰吉尔)访问,并于那烂陀寺外的灵鹫山勒铭留念。在完成一系列活动后,王玄策随同使团一起回国,这是王玄策第一次出访印度。从此开始大唐帝国与印度戒日王通好,中印两国在历史上第一次建立了正式的友好关系。

二次出访,借兵灭印度

贞观二十一年(公元647年),唐太宗命王玄策为正使、蒋师仁为副使一行30人出使西域,再次赴印度访问。

王玄策一行卧冰尝雪,艰苦卓绝,总算平安到达印度,但是此时印度发生了政变,戒日王遇害,宰相阿罗那顺自立为王,各印度又分崩离析,各自为政。刚刚篡位的新王阿罗那顺听说大唐使节来了,不但不以国家礼节接待,反而派出2000人马半路伏击,王玄策、蒋师仁被擒获遭到扣押,随从人等全都遇难。原来,阿罗那顺自知得位不正,担心周边的强国以此为名干涉,尤其害怕北边吐蕃的松赞干布,而松赞干布娶了唐朝文成公主为皇后,阿罗那顺对于突然来访的唐朝使团十分猜忌。他怀疑唐、蕃两国要来粗暴干涉自己的内政。所以阿罗那顺一不做二不休,索性派兵袭击了唐朝使团。

后来,王玄策、蒋师仁从狱中寻找机会逃脱。大智大勇、性情刚烈的王玄策,觉得身为大唐使节被叛臣所虏,同伴被杀,羞辱难当,实在咽不下这口气。来不及给朝廷回报,王玄策当机立断,决定到泥婆罗国(今尼泊尔)借兵复仇。他和蒋师仁一路向北,渡过甘第斯河,穿越辛都斯坦平原,沿着喜马拉雅山脉,经历九死一生,来到了泥婆罗国。

王玄策以吐蕃王松赞干布的名义与泥婆罗国王谈判,因为松赞干布还迎娶了泥婆罗国的尺尊公主为皇后,所以向他们借兵就顺理成章。泥婆罗国王很大方,立即点齐7000骑兵,交给了王玄策;同时,王玄策命蒋师仁入吐蕃,向松赞干布借兵,又借来1200兵马。同时还檄召临近的大唐各藩属国,凑齐了一万人马。王玄策自任总管,命蒋师仁为先锋,直扑印度,决心灭掉阿罗那顺,雪耻报仇。

王玄策率领友情加入的多国部队组成的唐朝大军挥师南下,在北印度茶博和罗城外,碰到了印度数万大象军。印度很早就开始训练“象兵”,战斗中往往是群象冲来,黑压压的一片,刀枪不入,势不可挡。这次,在甘地斯河畔,阿罗那顺闻知王玄策借兵复仇,早就来到北印度布下象阵,迎头痛击,试图以象兵的强大威力,消灭王玄策的联合国军团。

为攻克象阵,王玄策想到了战国时田单的“火牛阵”,就采取“拿来主义”,果然一仗击溃印度数万象军。阿罗那顺看到自己的王牌部队覆灭了,吓得城门紧闭,再也不敢出来挑战。王玄策一心想拿下城池,灭掉阿罗那顺为死难的同胞报仇,他拿出唐军的浑身解数,云梯、抛石车、火攻轮番上阵,猛攻一个多月。终于茶博和罗城兵溃城破,王玄策挥兵一路追杀,斩杀印度兵将三千余人,印度兵将落水溺死者超过万人,被俘一万一千余人,阿罗那顺则逃回了中印度。

“宜将剩勇追穷寇”,王玄策一路追击,乘势攻入了中印度,并发誓要灭尽各印度。中印度的兵将也是不堪一击、一触即溃、溃不成军,阿罗那顺又弃中印度,投奔了东印度,恳求东印度王尸鸠摩出兵援救,准备反攻唐军。王玄策、蒋师仁将计就计,分兵两路,一路用计引阿罗那顺上钩,一路设伏兵包抄,结果一举全歼阿罗那顺残部,活捉了阿罗那顺。而阿罗那顺的妻子拥兵数万据守的朝乾托卫城也被蒋师仁部攻破,印度远近城邑望风而降,中印度灭亡!

因为东印度曾经援助过阿罗那顺,王玄策准备顺势再消灭东印度。其国王尸鸠摩闻听王玄策领导的唐军所向披靡,早已吓得魂飞魄散,连忙送牛马万头,弓刀璎珞财宝若干,向唐师谢罪,表示臣服大唐帝国,王玄策这才罢兵回朝述职,同时将阿罗那顺披枷带锁押回长安。王玄策的这一壮举,史上被趣称为“一人灭一国”。

三次出访,文化交流成就斐然

唐贞观二十二年至京师,王玄策回到长安,唐太宗大悦,命有司告宗庙,而谓群臣曰:“夫人耳目玩于声色,口鼻耽于臭味,此乃败德之源。若婆罗门不劫掠我使人,岂为俘虏耶?昔中山以贪宝取弊,蜀侯以金牛致灭,莫不由之。”显然,唐太宗看到天上掉下来的胜利,能不高兴吗,不仅没有责怪王玄策擅自行动,反而对王玄策大加封赏,晋升为朝散大夫官职,并举行了隆重的仪式,押阿罗那顺献俘于太庙。

唐高宗显庆三年(658年),王玄策受命第三次出使印度,次年抵达婆栗阇国(今印度达班加北部),到该国各地访问,专程去送佛袈裟。此后,他到达佛教第二次大“结集”之处吠舍厘城时,经过大乘佛教兴起的关键人物维摩故宅,以笏量基,止有十笏,遂称“方丈室”。“方丈”一词,就是源自这次出使。

访问期间,王玄策又专程前往位于现在印度比哈尔邦菩提伽耶的摩诃菩提寺参拜,礼佛而归。王玄策此行将泥婆罗国的菠菜以及印度蔗糖的制造方法带回中国,才使后来中国的制糖技术超过了印度,从而能够熬制出洁白如雪、晶莹剔透的白砂糖。而中国的白砂糖又被作为珍品带回印度。印度人用印地语亲切地称“白砂糖”为“CINI”,意思就是“中国”。

王玄策三次出使印度﹐带回了大量的佛教文物﹐对中印文化的交流作出了重要贡献。他回国后,著有《中天竺国行记》十卷,图三卷,是和玄奘的《大唐西域记》齐名的著作。后来,唐政府以这两部书为底本,编写《西国志》一百卷,这是唐代有关西域、丝绸之路,乃至于中亚、印度最权威的参考书。可惜的是《中天竺国行记》后来散佚,现在仅存片断文字,分散于《法苑珠林》、《诸经要集》、《释迦方志》等典籍中。近年来,考古工作者在洛阳龙门石窟还发现了王玄策的造佛像题记。这些遗存和记载,记录了王玄策三次出访印度的辉煌历史,给今人留下了宝贵的中印外交史资料。