2017-12-21 08:32 环球网 作者:郑心仪

战不战?这是80年前那个秋冬之交,蒋介石要做出的抉择。

12月13日,是南京大屠杀死难者国家公祭日。

当天,党和国家领导人将出席在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行的国家公祭仪式。

在纪念馆的展厅墙上,有三句话——

第一句是南京大屠杀时救助过中国难民的约翰·拉贝所说,“可以宽恕,但不可以忘却”。

第二句是南京大屠杀幸存者李秀英所说,“要记住历史,不要记住仇恨”。

第三句是原远东国际军事法庭中国法官梅汝璈所说,“我不是复仇主义者,我无意于把日本军国主义欠下我们的血债写在日本人民的账上。但是,我相信,忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸”。

南京大屠杀过去了整整80年。日寇的残忍、杀戮、惨无人道,无论日本右翼分子如何否认,都永远被钉在了历史的耻辱柱上。张建军希望,人们记住的,不再仅仅是30万死难者这个数字,而更应该是那段民族耻辱的历史。“纪念馆的研究团队、其他研究这段历史的学者做了大量的工作,形成了一批非常宝贵的历史史料和研究著作。”这其中包括:南京保卫战是一场什么样的战斗?军事上是否战至悲壮?政治上是否战至最后?国之元首蒋介石为何表现出大量的矛盾性?一边誓言保卫南京,一边保留中日密谈渠道,所为何来?一度坐镇南京又最终弃城而去,何以如此变动?先是口谕撤退后又电令坚守,何以如此反复?一个“战时领袖”的决心和怯懦,仅仅是个人的性格使然,还是包含着更深刻的历史必然?

战不战?这是80年前那个秋冬之交,蒋介石要做出的抉择。

12月13日,是南京大屠杀死难者国家公祭日。

当天,党和国家领导人将出席在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆举行的国家公祭仪式。

在纪念馆的展厅墙上,有三句话——

第一句是南京大屠杀时救助过中国难民的约翰·拉贝所说,“可以宽恕,但不可以忘却”。

第二句是南京大屠杀幸存者李秀英所说,“要记住历史,不要记住仇恨”。

第三句是原远东国际军事法庭中国法官梅汝璈所说,“我不是复仇主义者,我无意于把日本军国主义欠下我们的血债写在日本人民的账上。但是,我相信,忘记过去的苦难可能招致未来的灾祸”。

南京大屠杀过去了整整80年。日寇的残忍、杀戮、惨无人道,无论日本右翼分子如何否认,都永远被钉在了历史的耻辱柱上。张建军希望,人们记住的,不再仅仅是30万死难者这个数字,而更应该是那段民族耻辱的历史。“纪念馆的研究团队、其他研究这段历史的学者做了大量的工作,形成了一批非常宝贵的历史史料和研究著作。”这其中包括:南京保卫战是一场什么样的战斗?军事上是否战至悲壮?政治上是否战至最后?国之元首蒋介石为何表现出大量的矛盾性?一边誓言保卫南京,一边保留中日密谈渠道,所为何来?一度坐镇南京又最终弃城而去,何以如此变动?先是口谕撤退后又电令坚守,何以如此反复?一个“战时领袖”的决心和怯懦,仅仅是个人的性格使然,还是包含着更深刻的历史必然?

一场民族浩劫留给今日中国的,不仅是悲恸的情殇,不仅是血色的块垒,不仅是历史的郁结,只有这些是不够的,更应是国运的思考,道路的选择,民族的奋进。

以此,为南京保卫战和南京大屠杀80年祭。

从北京坐高铁到南京,进城之前,先过长江,江面宽广,江水奔腾,如母亲的手臂般环绕古城,确有“天堑长江第几州”之感。可如果从上海前往南京呢?再加上从三面进攻的大军呢?形势立即陡变,长江阻断退路,南京便成绝地,真正是背水一战。战不战?这是80年前那个秋冬之交,蒋介石要做出的抉择。

守不守

“呜——呼呜——呼呜——”91岁的南京大屠杀幸存者葛道荣,惟妙惟肖地向我们模仿起防空警报声。这个声音在他11岁那年响起,此后永远地留存于他的记忆之中。

那是1937年8月,淞沪战役的序幕刚刚拉开,日军的20余架飞机就冲到了国民政府首都南京的上空。第一枚炸弹在8月15日落下。光华门机场、中华路、雨花路、健康路、三山街……日机在南京闹市区上空来回低空扫射、投掷炸弹。许多南京人甚至来不及做出躲藏的反应,只是惊愕地望向天空,就失去了生命。一日之间,古都沦为火海。此后,防空警报时时响彻在南京上空。

1937年7月17日,“ 七 七 事 变 ”后,蒋 介 石(1887年—1975年)在庐山发表讲话,号召全国军民抗日。

在日军的炸弹下,蒋介石也不得不东躲西藏。他每天轮换着在清凉山、中山陵四方城、中华门城堡等处办公、休息,不得安生。相比之下,民众的适应力是惊人的,墙圮壁颓中,南京人迅速恢复了生活的节奏。当时有外国记者写了一篇报道《南京在空袭下》:“南京的居民,现在是那么的习惯于日本飞机的空袭了……一听警号响起,都那样谈笑自若地走入地窟中,互相估计被击落的日机的数目……在这样的情形下,日机要达到他们的‘炸毁南京’的目的,那真是谈何容易……南京虽然时时有炸弹袭来,然而南京的居民,却镇定得如同住在上海租界上的人一样。”

这种镇定,随着持续3个月之久的淞沪会战失败而消逝。“11月11日,上海市长发表告市民书,沉痛宣告上海沦陷,这意味着南京保卫战被提上日程。但当时在国民党高层中,南京是弃是守,意见不一,蒋介石也拿不定主意。”中国社会科学院荣誉学部委员、蒋介石研究者杨天石告诉《环球人物》记者。

蒋介石在他位于南京中山陵的官邸连续召开了三次高级幕僚军事会议——在会议上,蒋介石不仅决定了南京的前路,还改变了一个人的命运。

第一次高级幕僚会议是11月13日至14日,出席会议的只有军政部长何应钦、军事委员会常委白崇禧、军委会办公厅主任徐永昌、大本营作战组组长刘斐等。刘斐在会上力主“象征性的防守”“守是守不住的”,应该“适当抵抗之后就主动地撤退”。他的意见得到了白崇禧的支持,何应钦和徐永昌也随即附和。眼见倾向弃城的意见一边倒,蒋介石只得表示:“南京是国际观瞻所系,守是应该守一下的,至于如何守法,值得再加考虑。”

第二次会议是11月15日至16日,除了前次参加者外,又增加了第五战区司令长官李宗仁、军委会执行部主任唐生智、南京警备司令谷正伦等人。在这次会议上,主流意见还是弃城。李宗仁视南京为战术上的绝地,“敌人可以三面合围,而北面又阻于长江,无路可退”“不主张死守南京”“让他徒得南京,对战争大局无关宏旨”。倒是唐生智态度坚决地表达了反对:“南京是我国首都,为国际观瞻所系,又是孙总理陵墓所在,如果放弃南京,将何以对总理在天之灵?因此非死守不可。”蒋介石总算听到了守城的意见,但仍犹豫不决,难下定论,只是说:“孟潇(即唐生智)的意见很对,值得考虑,我们再研究吧!”

第三次会议在11月18日晚上召开。这一次蒋介石不再听取众人的意见,开门见山地说:“南京是我国的首都,又是国府所在地,经过十年缔造,为国际观瞻之所系,又为国父陵寝所在,断不能不战而退,拱手让敌,这样对国内外都说不过去,应当死守。”众人闻言,赶紧附和,守城决策一锤定音。江苏省社科院历史研究所所长王卫星对记者解释道:“蒋介石要通过守卫南京向国际社会、中国民众表明政府绝不屈服和投降的态度。如果他主动放弃,会在政治上造成恶劣影响,对民众的抗日决心也是沉重打击。其实单纯从军事层面上考虑,保卫南京是一场必败的战役,但从政治上考虑,这是一场必败也必须要打的战役。”

蒋介石随即问道:“谁负责固守南京为好?”回应他的,是死一般的沉寂。蒋介石不得不激将道:“如果没有人守,我自己守。”此言之下,唐生智站出来表示:“委员长,若没有别人负责,我愿意勉为其难,我一定坚决死守,与南京城共存亡!”

原南京卫戍司令长官唐生智(1890年—1970年)。据其自述,1937年11月,蒋介石在“明知其不可为”的情况下,把守卫南京的任务交给了他。

唐生智“自告奋勇”地守一座守不住的城,打一场打不赢的仗,把自己的性命、声誉放在了历史的车轮之下,其志凛然。但在他所写的文章《卫戍南京之经过》中,这份凛然的背后,另有隐情——“蒋介石这样来将我的军,我明知其不可为而为之”。因为第二次会议结束后的次日,蒋介石约他“出去看一看”。两人一路走一路谈,到了由国民党精锐部队教导总队驻守的阵地,蒋介石感慨道:“这个地势,应该有办法。”唐生智则回应道:“现在从上海撤下的部队伤亡很大,新兵多,没有几个老兵,任务是艰巨的。”下午,蒋介石又去找唐生智。这次他不再兜圈子,明确地说:“关于守南京的问题,要就是我留下,要就是你留下。”唐生智只得答允:“你怎么能够留下呢?与其是你,不如是我吧!”

唐生智的自述得到了参加南京保卫战的教导总队队长桂永清的印证,“后来由(蒋)校长亲自到唐生智家里劝说,唐生智才勉强答应担任守卫南京总指挥的任务”。在最后表态的会议上,一些参会人员看到唐生智“不是坐在椅子上,而是蹲在座椅上”“一会儿跳下来,马上又蹲上去”,显得“不太正常”。若唐生智的自述属实,蒋介石这是把可以预见的南京保卫战失败的责任,转到了唐生智身上,唐生智心知肚明,故而坐立不安。

11月20日,唐生智正式出任南京卫戍司令长官,张贴布告,宣布戒严。南京进入战时状态。

逃不逃

在唐生智走马上任的同一天,国民政府正式发表移驻重庆宣言:“凡有血气,无不具宁为玉碎,不为瓦全之决心。国民政府兹为适应战况,统筹全局,长期抗战起见,本日移驻重庆,此后将以最广大之规模,从事更持久之战斗。”

迁都的准备其实早已开始。当年10月29日,淞沪战役接连失利之际,蒋介石就已召集政府工作人员召开了一次迁都动员会。在其《国府迁渝与抗战前途》的讲话中,首次提议迁都重庆。此后,他频繁在日记中提及迁都相关事宜:“与林(森)主席商迁都问题”“决心迁都于重庆”“本日处理迁都部属”……

在蒋介石的一条条“部属”下,整个南京变成了搬家的世界。按照计划,撤退的顺序是先党政军机关,后工厂、学校、商店等。往日繁华的大行宫、花牌楼、太平路一带变得十分冷落,军政人员的家属逐渐疏散,国民党要人在陵园新村的公馆基本腾空,北京路、山西路一带政府要人的住宅也大多人去楼空,人员、物资拼命向下关码头和江南车站集中。曾经灯红酒绿的夫子庙唯剩一泓清水,秦淮河上的歌声不再唱,明远楼上的钟声不再响。

对于“部属”之外的普通民众来说,唯一的生机系在逃离南京的船票上。据王卫星介绍,当时一张船票比原价高出四五倍,辗转过手的黑市票甚至高出十数倍,“有钱人可以买到船票离开,下层民众哪有钱,而且他们平日就靠种田、挑担子、卖苦力过日子,没什么关系网,让他们走,也不知道该往哪里去。当时留在南京没有撤离的,大部分都是下层民众,他们逃无可逃。”无钱无力逃离危城的民众,只能像无头苍蝇一般乱窜,“城北的百姓往城南搬,城南的百姓往玄武湖搬。玄武湖的百姓往乡下搬,乡下的百姓往城里搬。搬来移去,好像他们离开原来地方就可以得到无上安全保障似的”。1937年《时事半月刊》刊登《我们钢铁般的国都》一文,描述了这样一幅乱世景象。

蒋介石倒没有抢着搬走,而是忙于调兵遣将,布防南京。南京地区的主要作战部队起初仅有3个军,总体战斗力薄弱。淞沪会战后,撤退下来的残部陆续回到南京,成为守卫南京的补充力量。蒋介石又电令云南部队赶来参加保卫战,但是路途遥远,这支部队还在路上,南京就沦陷了。

南京大屠杀史与国际和平研究院副研究员卢彦名对《环球人物》记者分析道:“守卫南京的部队从派系上来讲是中央军、广东军和川军3个主要派系,以中央军的主力部队为主,以其他地方军为外围。他们大部分刚从淞沪战场下来,士气零落,装备损失、人员伤亡很大。到南京后,很多部队靠临时征集壮丁和学生来补充兵源。这些新兵大多连名字都没登记、也没经受训练就上了战场。后来我们要统计殉国的将士有多少,都很困难。当时的局势是兵临城下、箭在弦上,没有办法了。”

蒋介石将防守南京的方针表述为:“南京守城,非守与不守之问题,而是固守之时间问题。”11月29日,在亲率唐生智、桂永清等高级军官视察紫金山、天堡城等阵地时,蒋介石对守城官兵承诺道:“南京东南一带山地利于防守,北部有长江依托,形成天然要塞,至少可以守卫两个月。有了这段时间,便可以整编新的生力军。只要南京能守住,我将亲率云南部队前来解围。”卢彦名认为,蒋介石的基本方针是“短期固守”,但真想固守一两个月,单从军事层面考虑,不仅需要中国方面指挥调度有方、三军用命,还得指望日本方面多犯错误,是个“一厢情愿的想法”。蒋介石如此布防,“实际上是把筹码压在了国际调停上”。

值得注意的是,此时,蒋介石与日本正在通过德国驻华大使陶德曼议和。

求不求

在紫金山北麓的南京抗日航空烈士纪念馆内,竖立着一排排黑色的烈士墓碑,上面镌刻着数千位抗战期间牺牲的航空烈士的名字,其中有6个苏联名字与南京紧密相关——苏联援华的最初6位烈士全部在南京保卫战期间牺牲。“当时在国际上,苏联是唯一表示愿意积极支持中国的国家。在11月28日的日记中,蒋介石在‘注意’条目下写道:‘俄机已到,尚可图挽救战局。’他将苏联出兵看成挽救南京危局的唯一希望。”杨天石说。

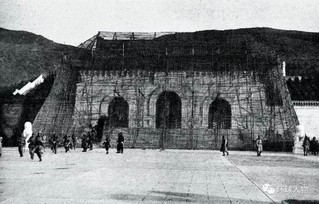

江苏省南京市航空烈士公墓牌坊,上有蒋介石书写的“精忠报国”四个大字,左右两侧为他题赠的挽联“英名万古传飞将,正气千秋壮国魂”。

早在1931年日本发动“九一八”事变时,蒋介石就寄望“国际公理之判断”“一方则诉之国联,请其根据国联之盟约,为公正道义之处置,以保障‘世界和平’”,终致东三省迅速沦陷。此后华北危机日益深重,他仍希望依靠保障列强在华联合统治的《九国公约》来干涉、制约日本。时任国民政府外国军事顾问团团长法肯豪森将军曾劝蒋介石:“华盛顿之九国公约,实际早成废纸。中国苟不自卫,无人能出而拔刀相助。”但蒋介石仍对“国际裁决”“国际调停”抱有幻想,在日记中写道:“解决中倭问题,惟有引起国际注意与各国干涉。”

1937年10月5日,美国总统罗斯福在芝加哥发表“防疫隔离”的演说,把侵略国家比喻成蔓延的传染病,指出“为了保卫国际社会的健康应当加以隔离”。这是美国第一次公开宣布要放弃“孤立主义”与“中立主义”政策。次日,美国国务卿赫尔发表声明,谴责“日本的行动违反了国际关系所遵守的准则,同《九国公约》和《不战条约》相抵触”。这让蒋介石欣喜若狂,在10月7日的日记中直呼“此皆于我精神助力甚大,惟以军事局势不能转入主动地位为可虑耳”。他认为以美国为首的国际联盟和“国际公正人士”终于要付出实际行动了。

但罗斯福的“防疫隔离”观点没能得到国会同意,美国最终仅选择对华予以道义上的支持。与此同时,德国纳粹紧逼西欧,英国提心吊胆,自顾不暇,对远东的中日战事毫无兴趣。11月在比利时召开的《九国公约》会议上,蒋介石抱以最大期望的美英两国,借口“不介入战争”,相继让蒋介石失望,苏联成了他的最后一根稻草。

负责苏联国防的伏罗希洛夫元帅,曾请到访的中国代表张冲转告蒋介石:在中国抗战到达生死关头时,苏联当出兵,绝不坐视。这句承诺,极大地增强了蒋介石坚持抗战的决心与信心。11月30日,蒋介石致电伏罗希洛夫及斯大林表示感谢,希望苏联实践诺言,出兵相助,“中国今为民族生存与国际义务已竭尽其最后、最大之力量矣,且已至不得已退守南京,惟待友邦苏俄实力之应援,甚望先生当机立断,仗义兴师”。

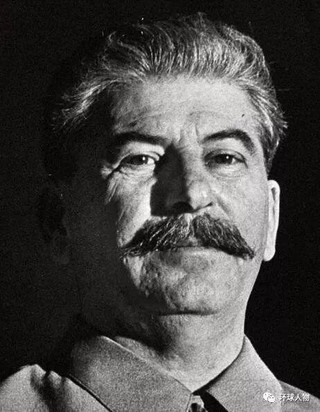

斯大林。1937年11月30日,蒋介石致电二人希望苏联实践诺言,出兵相助,但5日后斯大林拒绝了他的请求。

苏联确实提供了支援。卢彦名说:“苏联的支援航空队第一次援华作战就是在南京,但很多人不知道这一事实,以为是到武汉后才有苏联空军参战。此外,苏联还支援了一些物资。然而,这些支援对于南京保卫战而言,实在是杯水车薪,无关大局。”而且,在与苏联外交和军事人员的交涉过程中,蒋介石颇为不满。他在日记中愤然写道:“求人不如求己,今观苏俄武官态度之骄慢,更觉求己之要矣”“晚见俄武官特德文,态度居慢,可憎可嫌,败仗之时,遭人陵侮,盖如此也”“倭俄以中国为战场,以中国为牺牲品”“靠人之事必害多而无益也”。

事实上,蒋介石真正期待的也不是这些杯水车薪的援助,而是苏联“仗义兴师”,大举对日出兵。12月5日,他等候已久的苏联回电终于发来,内容让他大失所望:时机未至,苏联不便对日出兵。当日,他在日记中不得不承认残酷的现实:“对史大林覆电之研究,苏俄出兵已绝望。”

走不走

1937年12月4日,南京城内一片大战将至的景象。尚未离开南京的市民王文杰描写道:中山门附近,“城门只剩半扇开着,其余的都已用麻袋,水泥管、钢条”填充堵塞;孝陵卫、麒麟门等沿途高地,“我军已布置好坚固的阵地,炮手在那里试炮,传来隆隆的响声,京汤路的中心,埋了很多地雷,预料敌人进攻时,至少可以给他一个重大的打击”;虎踞关内,“工兵们正在挖掘工事,前进曲唱得贯彻云霄”。

1937年12月17日,日本士兵在南京中山陵前游荡,此前中国守军为中山陵装置的伪装网仍然存在。

为了安全起见,蒋介石已从东郊陵园的四方城临时住地搬到城内清凉山林蔚别墅暂住,“还没有走的意思”。但随着苏联拒绝出兵以及南京东南门户句容危急的消息相继传来,他终于到了不得不走的境地。12月6日,蒋介石在日记“雪耻”条下写道:“十年生聚,十年教训。三年组织,三年准备。”他决定离开南京。

那一天的清晨,他带着唐生智、罗卓英、桂永清等人,分乘十几辆小轿车,从黄浦路官邸出发,前往中山陵晋谒孙中山陵墓。一路上只有荷枪实弹的武装部队,没有行人,车行甚缓,能看到梧桐落叶已铺了满地。在中山门外绵延的山坡上,几十幢国民党高级军政要员的郊外别墅,都已人去楼空。中山陵所在的紫金山,作为扼守南京的要冲,已褪去了往日的幽美,披上了由铁丝网、鹿砦和各种防御工事做成的伪装。蒋介石的随从副官蒋恒德后来回忆:眼见这一幕幕,蒋介石“神情怅惘,满面郁悒”。

拜谒中山陵后,蒋介石为提振士气,在铁道部一个不大的会议室里,召开离开南京前的最后一次军事会议,对所有列入南京保卫战战斗序列的部队少将以上将领发表讲话。他的讲话持续了1个小时,颇为推心置腹:“南京是中国的首都,为了国际声誉,不能弃之不守。”“我们如不守南京,总理不能瞑目于九泉之下。”“首都已是一个围城,我愿意和大家共同负起守卫的责任。”“现在各方面的战争形势,都在继续发展,我不能偏于一隅。所以,责任逼着我离开,这在我内心是感到异常的沉痛。”“守卫首都的历史使命,现在已交给唐将军和诸君了,我们应了解这是千载一时的机会,大家都能够达成任务。”“我在外面,也自当调动部队,来策应首都。”会场气氛沉闷,悲观的情绪始终笼罩着众人。

12月7日凌晨5时,在明故宫机场,蒋介石乘坐“美龄号”专机离开了被10万日军围困的南京城,飞往江西。临行前,他将自己乘坐的炮艇留在了下关江边,以示“统帅未走”,好安定南京的军心民心。