2021-03-31 09:45 人民网 作者:李丽贤

李念又从家里逃了出来,这一次,丈夫威胁要杀了她。与人民网《人民直击》记者不到两小时的交谈里,她不停地说,“怕他找到我”“不要让他找到我”“不能让他找到我”。

在家暴漩涡中,庇护所就像一个避风港,为李念们遮蔽一时的风雨。有人不知道它的存在,也有人以为去了那里,就可以彻底摆脱家暴。

反家暴庇护所会是怎样的地方?

N+1次出逃

来了庇护所之后,李念才知道,家暴是违法的。

2006年,28岁的李念从云南香格里拉嫁到昆明。婚后两年,丈夫开始对她拳脚相向。“在外面不顺心了,回到家哪怕是半夜两三点也要打我,用脚踢、拳头打、手机砸……”有一次,她被丈夫踢倒,掐住脖子按在地上,不到6岁的小儿子在一旁吓得不吭声。

13年来,李念记不清自己逃了多少次。不论是回娘家,去朋友家,还是住宾馆,丈夫总能找到她。“他跟我道歉,我以为他能改。想到两个小孩,我不忍心,又回去。”

在施暴与出逃的循环中,李念不止一次提出离婚,回应她的大都是丈夫的拳头。这次,丈夫威胁,敢离婚就把她杀了。她只能先假装服软,拿回被抢走的手机。凌晨三点多,丈夫睡着后,李念拿了几件衣服,跑去了同住昆明的妹妹家。

“老家太远,小妹也有家人,不方便,而且我老公知道她家在哪,我很怕他找来。”每次向亲友求助,李念都心存顾虑。

李念又从家里逃了出来,这一次,丈夫威胁要杀了她。与人民网《人民直击》记者不到两小时的交谈里,她不停地说,“怕他找到我”“不要让他找到我”“不能让他找到我”。

在家暴漩涡中,庇护所就像一个避风港,为李念们遮蔽一时的风雨。有人不知道它的存在,也有人以为去了那里,就可以彻底摆脱家暴。

反家暴庇护所会是怎样的地方?

N+1次出逃

来了庇护所之后,李念才知道,家暴是违法的。

2006年,28岁的李念从云南香格里拉嫁到昆明。婚后两年,丈夫开始对她拳脚相向。“在外面不顺心了,回到家哪怕是半夜两三点也要打我,用脚踢、拳头打、手机砸……”有一次,她被丈夫踢倒,掐住脖子按在地上,不到6岁的小儿子在一旁吓得不吭声。

13年来,李念记不清自己逃了多少次。不论是回娘家,去朋友家,还是住宾馆,丈夫总能找到她。“他跟我道歉,我以为他能改。想到两个小孩,我不忍心,又回去。”

在施暴与出逃的循环中,李念不止一次提出离婚,回应她的大都是丈夫的拳头。这次,丈夫威胁,敢离婚就把她杀了。她只能先假装服软,拿回被抢走的手机。凌晨三点多,丈夫睡着后,李念拿了几件衣服,跑去了同住昆明的妹妹家。

“老家太远,小妹也有家人,不方便,而且我老公知道她家在哪,我很怕他找来。”每次向亲友求助,李念都心存顾虑。

“脱离家暴不是一个容易的过程。”长期从事反家暴工作的刘萍告诉李念,她已经很勇敢了。2012年以来,明心社会工作服务中心(以下简称“明心”)负责人刘萍和团队共为300多例涉及家暴的个案提供了服务。

2014年,云南连心社区照顾服务中心反家暴团队独立出来,成立了同为公益组织的明心,以个案服务为核心。紧急庇护是明心为家暴受害人提供的服务之一。有的受害人在外务工,遭受家暴后无处可去;有的像李念一样,害怕被跟踪骚扰,不便向亲友求助,急需一个安全的住处。

明心社会工作服务中心。人民网 黄钰摄

为保证安全,庇护所地址不对外公布。刘萍介绍,庇护所又名“栖息小屋”,目前设在一套两居室里,设施虽然简单,但能满足基本生活需要。“卧室有几张高低床,客厅在有需要时也可以设置床位。”

庇护所最多同时接待过7名受害人,最长的住了250多天。“这位姐妹的腿被丈夫用三轮车轮胎砸成了粉碎性骨折。趁她丈夫不在,我们偷偷把她从医院接来庇护、疗养,协助她办理了离婚。”

李念联系到刘萍是在去年底,当时她已经在妹妹家住了近半月。

刘萍回忆,团队去香格里拉开展反家暴培训时,当地一位村民向她求助,说自己的亲戚也遇到了家暴,不知道该怎么帮她。

考虑到很多施暴人都会看受害人的手机,贸然联系可能会打破受害人的安全状态,刘萍提供了明心的电话,等对方准备好后主动联系。她还记得,李念找到她时,身上的淤青还没完全消退。评估后,她决定为李念提供庇护服务,并协助她提起离婚诉讼。

“好几次一个人走在马路上,不知道去哪,我真的有轻生的念头。”李念宁愿在街上流浪,也不想再让丈夫找到。

1196次庇护

与李念遭遇相似的家暴受害人,褚俊秀和同事12年来接待了1196名。她的工作本上,还留有不少求助记录:有人血流满面,却担心影响孩子前途,不愿报警;有人被跟踪、威胁,需要亲友陪着来;还有人被追到了庇护所门口……

2008年11月,昆明市反家庭暴力妇女庇护所依托昆明市救助管理站挂牌成立。此前,国家《关于预防和制止家庭暴力的若干意见》和《昆明市预防和制止家庭暴力的意见》先后下发,明确了民政、公安等有关部门和妇联组织在反家暴工作中的职责。

“当时为推进反家暴工作,市妇联有意牵头成立庇护所。救助站有这么一个场所,也救助过遭受家庭暴力的人员,相对来说比较合适。”昆明市救助管理站党委副书记魏志忠介绍。

昆明反家庭暴力妇女庇护所。人民网 杨乔摄

目前救助站的186张床位中,有8张专属于家暴受害人。一道铁门将三间房与其他救助空间隔开,入口处一块公告牌上写着“爱心港湾”。每个房间约十多平方米,窗户和走廊都装有安全栅栏。设有四张床的那间,可以和小孩同住,另两间除两张床外,还有储物柜和沙发。每张床边都有一个塑料脸盆,盆里是洗漱用品。洗漱和就餐空间则需与其他受助人员共用。

“我印象非常深刻,第一个来的是位带着孩子的女同志,穿着时髦,彬彬有礼。掀开衣服,身上到处是青一块紫一块的。”负责庇护所工作的褚俊秀急忙为母女俩准备好生活用品,办理入住。第一次接触到受害人,她还有些吃惊,“夫妻二人都有十分体面的工作,丈夫在人前和她很恩爱,但关起门来就掐她、拧她。”

“原来家暴就在身边。”离褚俊秀最近的一例,就在救助站附近。有一天,一位女性被丈夫打得头破血流来到庇护所。她不愿意报警也不想入住,怕被家人知道,更怕影响孩子。褚俊秀只能联系受害人的朋友送她去医院包扎。

面对境遇千差万别的求助者,庇护所能提供什么?

“遭受家暴来到这里的人,身上带伤,心里也有伤。”褚俊秀发现,他们需要的不仅是一个住的地方和三餐吃食,“我们这里是一个缓冲剂,一个小小港湾,让受到伤害的妇女暂时脱离困境。我们可以倾听她的苦楚,给她一点建议,需要法律支持的转给法律援助中心。”

“褚老师,是不是找到你什么都可以解决?婚可以离掉,财产可以追回来,孩子可以要回来,以后就摆脱困境了?”2010年到2015年,庇护所平均每年有一百多人入住。褚俊秀的办公室常常坐满了人,其中也有男性,很多人对她和庇护所寄予厚望。

“我开玩笑说,你们太高看我了,我也是个普通人,走出去,施暴人也可能追着打我的。”褚俊秀直言,“家暴是一个很复杂的问题,不是靠一个小小的机构就能解决的。”

“遇冷”

实际上,褚俊秀口中时常“爆满”的避风港曾无人问津。庇护所挂牌后的半年多里,她一个受害人都没见到。“设施都齐了,工作制度也理好了,没有一个人来,很尴尬。我还怀疑,我们昆明是不是没有家暴的现象?”

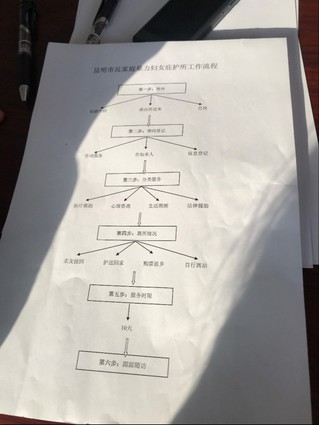

庇护所工作流程。人民网 杨乔摄

2009年“三八”妇女节期间,不少媒体前去采访。“有报道说庇护所遇冷,也有的说有这样一个机构,可以为家暴受害人提供帮助。”报道陆续发出后,褚俊秀才接待了第一位受害人。

湖北省监利市公安局退休民警、蓝天下妇女儿童维权协会创始人万飞介绍,2016年,其团队与民政等部门合作,依托监利救助站成立了反家暴庇护所。“挂牌以来,只接待了4人。我们会评估受害人是否需要庇护,但绝大部分人都会选择去亲友家,经济条件特别不好、实在没有地方去的,才会选择庇护所。”

监利市反家庭暴力庇护所。受访者供图

公开报道中,反家暴庇护所常同“遇冷”“闲置”等词关联。根据全国妇联数据,2016年全国已有庇护场所2000余家,2015年为家庭暴力受害人提供庇护服务149人次。此后数据未见公开披露。

据《人民日报》2016年报道,针对不少地方庇护中心“求助多,入住少”的情况,全国妇联权益部有关负责人表示,有主客观两方面原因。一方面,各级政府、社会各方对《反家庭暴力法》的认知,以及家暴庇护服务工作本身的探索、经验总结有一个过程;另一方面,一些受害人存在“家丑不可外扬”的心理,受害人在居住地多有亲人、朋友等社会资源,可以解决临时居住问题。

《反家庭暴力法》规定,县级或者设区的市级人民政府可以单独或者依托救助管理机构设立临时庇护场所,为家庭暴力受害人提供临时生活帮助。

怎样找到反家暴庇护所?入住又需要什么条件?

记者根据挂牌公告等公开信息,以求助者身份致电北京、上海、广州、石家庄、济南、合肥、杭州、长沙、南宁等地相关部门,咨询反家暴庇护所情况。

有庇护所电话公开在了相关报道或公告中,可直接拨通;有的则需先联系当地妇联或民政部门咨询。咨询发现,大部分庇护所由妇联和民政、公安、法院等部门牵头,依托救助或福利机构成立,凭街道、妇联或公安开具的证明入住;需按救助站规定封闭管理,不能自由出入。也有庇护所表示,情况紧急可直接入住。有工作人员直言,“要和精神病人同住,做好心理准备。”还有庇护所透露,四五年来只庇护过一名受害人。

“首先要让人们知道”

依托民政部门救助或福利机构设立庇护所是国内家暴庇护场所的主要模式;也有地方妇联或社会组织依托国际合作项目、利用企业赞助等资源在社区服务中心或其他场所设立庇护所。

“救助或福利机构本身有场所便利,在安全上也有更好的保障。”长期关注家暴问题的律师李莹指出,“但依托这类机构设立反家暴庇护所,可能会存在门槛较高,入住不便;管理严格,不能自由出入;缺乏专业服务等情况。”

此外,这类机构本身的救助压力也无法忽视。疫情以来,褚俊秀接待的家暴受害人数量停留在了1196。成立时未另设编制和经费,庇护所的工作由褚俊秀在内的11名救助站员工义务承担。疫情发生后,救助站本身的救助和防疫压力明显,庇护所不得已停止了接待。不少求助者打电话来咨询,褚俊秀只能建议他们去亲友家或者酒店。

“我们也想给受害人提供更加私密的空间和更专业的服务。”魏志忠表示,希望未来能推动有关部门购买专门的家暴庇护服务,引入专业的社会组织,以庇护所为联结,提供医疗、法律、心理等综合性服务。

成立于2012年的明心“栖息小屋”,至今共为包括儿童在内的99名家暴受害人提供了庇护服务,其资金就主要来源于政府购买服务。

“资金来源单一、服务有待进一步专业化是当前庇护服务面临的主要难题。”刘萍说,迫于房租压力,“栖息小屋”已经搬了七次家,“政府购买服务的费用是针对整体反家暴服务的,除庇护所外,人员等方面也需要开支。”

反家暴社会组织在我国的发展现状,也影响着这类庇护场所的整体效能。全国人大代表徐萍接受媒体采访时介绍,调研发现,截至2018年底,全国反家庭暴力社会组织不足百家,主要集中在东中部经济较发达地区,能向边远不发达地区提供服务的仅占23.3%。

今年全国两会上,徐萍建议,国家在设立条件、税收减免、行政部门指导等方面出台政策,大力扶持反家暴社会组织的设立和发展,以弥补反家暴社会力量的不足。

“当前反家暴庇护可以多元的形式提供,但首先要让人们知道有这一选择。”李莹称。她创办的妇女儿童权益保护组织——北京市源众家庭与社区发展服务中心在反家暴法实施五周年之际,就公众认知度和满意度进行了网络调查,回收有效问卷近15000份。

调查显示,关于遭遇家暴可以寻求哪些求助的问题下,“申请庇护”的勾选人数是所列求助选项中最少的,“由此可见,本次网络调查的参与者对庇护所制度的知晓程度相对较低。”

李莹认为,在这方面的宣传上,多部门联动不可或缺,“人们遇到家暴一般都会先求助公安、妇联或者民政部门。他们可以告诉受害人,有这么一个地方可以进行临时庇护,还可以提供综合性服务,这是去亲友家或住酒店不能满足的。”

褚俊秀回忆,除通过报道得知或熟人介绍外,求助妇联、公安等部门是受害人找到庇护所的主要途径。刘萍也表示,明心多年来与社区、法院、公安和学校多方保持着交流,这些部门接收到家暴受害人后会积极转介至明心进行后续服务。

大年三十傍晚,李念打完工回到庇护所,给自己煮了一碗鸡蛋面。她想起十年前,也曾被丈夫打出家门,不敢告诉家人,一个人过了年。

“这一次,我不会再让他找到。”

(文中李念为化名)

欢迎提供新闻线索:rmzj@people.cn