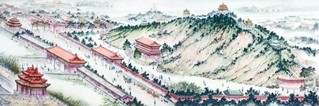

天衢丹阙:一幅老北京的《清明上河图》

▲天坛祈年殿

▲圜丘坛位于天坛南部,是皇帝冬至日举行祭天大典的场所,又称祭天坛。四周绕以红色宫墙,上饰绿色琉璃瓦,俗称“子墙”。子墙四面各有一大门,北门叫成贞门,也称北天门;东门叫泰元门,也称东天门;西门叫广利门,也称西天门;南门为正门,叫昭亨门,也称南天门。

▲旧时,正阳门地区包括城楼、箭楼、把城楼和箭楼连接成一体的瓮城,还有箭楼两侧的关帝庙、观音庙,以及箭楼前的正阳桥和五牌楼。图为一辆有轨电车通过前门五牌楼。

▲前门大街和大栅栏商贾云集,摩肩接踵。

民国初年,为了缓解交通拥堵,北洋政府对正阳门地区进行了大规模的改造,拆除了环抱箭楼和城楼的瓮城。箭楼东西两面加了两个悬空的白色月台,北面修筑了两组可以登上箭楼的楼梯,光秃秃的小窗户上,也被加了白色的窗楣。图中画的正是改造完工后的正阳门箭楼。

▲地安门,俗称后门,明清皇城北门,位于皇城北垣正中,景山以北,鼓楼以南。地安门与皇城南门天安门互相呼应,寓意天地平安,风调雨顺,1954年拆除。

▲旧时,紫禁城与景山、北海之间是由许多建筑连接在一起的封闭格局。神武门外第一道门为北上门,其北为景山门,画面左上方的建筑是大高玄殿。

南起永定门,经天坛、天桥、前门,穿过皇城紫禁城,北到钟鼓楼,这条贯穿北京城的中轴线,古来叫作“龙脉”。近代以来,这条中轴线上的建筑几经变迁,有的已经随着城市功能的变化而消失了。久而久之,老北京城原有的格局,也渐渐被人淡忘了。2001年,老画家刘洪宽历时五年,完成了长达53米的长卷《天衢丹阙》。“天衢”意思是“天街”,指的是“中轴线”,“丹阙”意为“红色屋顶的建筑”。然而《天衢丹阙》画的绝不仅仅是北京中轴线上的建筑,刘洪宽先生画的是一幅老北京的《清明上河图》。

画卷从永定门外的蓬蓬衰草、蒙蒙烟树开始,穿过永定门、登上天坛的圜丘坛,穿过繁华闹市大栅栏,步入正阳门,进入紫禁城,翻过景山,跨过万宁桥,越过钟鼓楼,站在内城北城垣上极目远眺,北方云烟深处,是牵手塞外的燕山。刘洪宽先生画的不是明清两代的帝都,而是20世纪三四十年代的北平。在他看来,那时的城市格局、市井风貌和市民生活,都是最有京味儿的。

| 下一页 |