化粪池的变革之路:掏粪业曾有“粪霸”

1964年,当时的宣武区清洁工人阎福瑧和他的伙伴郭永恒去上工。他们在一年多的劳动锻炼中,学会了掏粪技术。冯文冈/摄

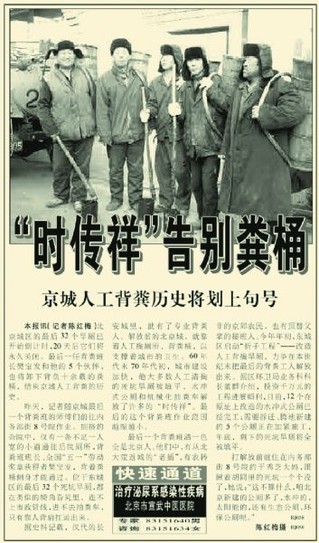

1952年11月5日,《北京日报》2版

1952年11月5日,《北京日报》2版

1966年,春节期间,解放军某部不休息,到当时的崇文区清洁队参加掏粪劳动,受到工人热情欢迎。高安才/摄

1956年1月17日,《北京日报》2版

1960年2月13日,《北京日报》2版

1962年,四季青人民公社王泉大队的社员到商业部宿舍化粪池掏粪。冯文冈/摄

1963年3月1日,《北京日报》3版

1959年8月20日,《北京日报》2版

1959年11月16日,《北京日报》3版

1959年11月9日,《北京日报》7版

1959年,当时的崇文区掏粪工人时传祥当选为北京市出席全国群英会的先进生产者代表。高宏/摄

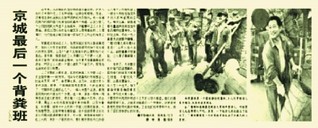

1997年10月10日,《北京日报》6版

2000年12月12日,《北京日报》7版

在北京,人工背粪的历史有好几百年。因为早些年胡同里都是死坑旱厕,工人们不得不忍着脏臭将粪便舀进粪桶,然后扛在肩上背出来装车运走。直到上世纪末,工人们才彻底卸下粪桶,告别了这一传统的清运方式。

1 掏粪业曾有“粪霸”

北京的旧粪道制度有着几百年的历史。到新中国成立前,京城粪道由“粪霸”控制,粪业工人一个月的工资买不起一双布鞋,被迫去向住户强索月钱、节钱。那时候,粪厂大都设在城内和关厢地区,京城的环境卫生比较恶劣。

新中国成立后,粪业工人向粪商争得了合理的工资和其他福利,后来,觉悟也逐渐提高,生活有了保障,便革除了向住户要钱的积习。(1952年11月5日《北京日报》2版,《北京粪道制度的变革》)

据本报1952年11月5日2版《大部分粪便已能及时掏运》一文记载,1951年11月3日,当时的市公安局和市卫生工程局为了彻底整顿全市公私厕所和粪便管理、改进公共卫生,公布了改革粪道制度的六项办法。粪厂由关厢迁移到离城十几里以外的郊区,粪商也要进行登记。在登记中,有三分之二的粪商因为无法再取得高额利润而申请停业。这些粪商停业后,他们留下的粪道全部由市卫生工程局接管,共有43571个门牌的住户和524个公共厕所。此外,一些机关、学校和生产单位的粪便,也由市卫生工程局负责掏运。

截至1952年底,市卫生工程局负责掏运的粪便共占全市所有粪便的70.5%(从抽水马桶排出的不在内)。其中,30%能每天掏粪一次,70%能隔一天掏粪一次。全市的公共厕所,能做到每天掏粪一次。

2 人工背粪沿用多年

多少年来,京城清理粪便一直是采用人工背粪的方式,也就是说,掏粪工要背着粪桶入户取粪便,先用粪勺将粪便舀进粪桶,然后再把粪桶背出来装车运走。这个过程中,掏粪工稍有不慎就会影响环境卫生。

本报1954年5月11日2版刊登的读者来信综述中就有读者反映,掏粪工人掏粪时漫不经心,屎尿洒得满地都是,背起粪桶还往下滴答,把地上弄得很脏……

掏粪、背粪是个又脏又累的活儿。夏天掏粪,常把身上手上弄脏,一天得换两三次衣服;冬天打冻粪,粪屑崩得人一嘴一脸,有时会打得头晕眼花。有一回,掏粪工高琴轩到一个小学校的厕所里掏粪,粪坑小,粪勺放不下,他就找了个小勺子,跪在地上,一点一点地去掏,好不容易才把粪弄干净。(1956年1月17日《北京日报》2版,《掏粪员当上模范》)

1959年秋季,连日阴雨,崇文门外花市大街一带水深过膝,掏粪工人们冒着瓢泼大雨,蹚着水,深一脚浅一脚地去掏粪。那一带有几条长约1公里的窄小胡同,他们背着粪桶,从早晨三点开始,一直背到下午两点多钟,共背了1000多桶粪,有的人把肩膀都磨破了……(1960年2月13日《北京日报》2版,《时传祥班工作越做越好》)

1960年,北京市第二清洁机械队的职工试制成功了真空抽粪车和洒水车的自动化设备。从那以后,京城的清洁工人们才开始陆续放下粪桶,摆脱笨重的体力劳动。(1960年4月8日《北京日报》3版,《制成抽粪车 掏粪不用背》)

3 “不好好学习,将来只能去掏大粪”

“不好好学习,将来只能去掏大粪!”上世纪五六十年代起,这句“经典名言”成为家长们教训孩子的“口头禅”。劳动到底有没有高低贵贱之分?这个话题在当时引发了全社会的讨论。

本报1959年8月20日2版《“这是人民的需要!”》一文报道了一位年轻工人思想的转变。早先,这位掏粪工人自己觉得干这行没前途,再加上左邻右舍风言风语地说:“年轻轻的干什么不行,干嘛非要掏大粪呢?”他更加苦恼,走在街上生怕别人知道自己的职业。后来,在党、团组织的帮助下,认识到自己的错误思想,以后干活时腰板挺直了,见了熟人也不躲躲闪闪了。

1963年3月1日,本报3版刊登文章《劳动有繁简 地位无高低》,记录了不同行业职工对劳动分工的看法。其中,工人陶海琳写道:我们评价一个人,主要是看他的劳动态度。我们党和国家所给予一个兢兢业业、不怕脏、不怕累,具有共产主义劳动态度的掏粪工人的荣誉并不比科学家低。

经过一段时间的讨论,越来越多的人开始摒弃对掏粪工人的偏见,掏粪工人的社会地位逐渐提高。

| 下一页 |