元宵节的昔日狂欢:传统中国的“情人节”

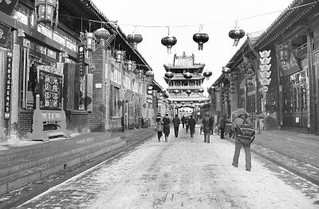

平遥古城雪打灯 白英摄

“东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞……”

辛弃疾这首名词描述的是宋代都城正月十五元宵节的热闹夜景。

如今,在京城,元宵节早已没有历史记载中的热闹景象,赏花灯、猜灯谜、跑旱船、舞狮子等活动不见踪影,只剩下吃元宵了。老人们无比惆怅地拾起儿时的记忆,而年轻人,则更醉心于春节后到来的西方情人节。

其实,走进元宵节的各种活动,便会发现其中所蕴含的浪漫情怀和传统伦理的感召力,便会有意外的惊喜和收获。于是,很多人便希望元宵节能重现昔日狂欢盛景,成为一个魅力十足的中华传统节日。

神话传说蕴含浪漫情怀

刚刚过去的情人节让年轻人热血沸腾,巧克力、玫瑰花也热销一时,但他们不知道,在他们看来只剩下吃元宵的元宵节,实际上是中国古时的情人节。

元宵节,又名上元节、灯节,是中国的传统节日之一,早在2000多年前的西汉就存在了。称上元节则源于道教的“三元说”:正月十五日为上元节,七月十五日为中元节,十月十五日为下元节。

元宵节最主要的活动是赏灯,它始于东汉明帝时期,与佛教有关。在汉文帝时,已下令将正月十五命名为元宵节,与春节相接,白昼为市,热闹非凡,夜间燃灯,蔚为壮观。特别是那精巧、多彩的灯火,更使其成为春节期间娱乐活动的高潮。至清代,又增加了舞龙、舞狮、跑旱船、踩高跷、扭秧歌等“百戏”内容,不同地区还有迎紫姑祭厕神、过桥摸钉走百病等习俗,于是元宵节活动便更加丰富多彩。吃元宵则源于一个美丽的传说:汉时智慧名人东方朔为了帮助一位名叫元宵的宫女与亲人团聚,设计让其在正月十五于宫中煮汤圆,并在街市挂起的彩灯上大书“元宵”二字,前来观灯的亲友见之大呼“元宵”,元宵得见亲友。传说,窃国大盗袁世凯有一天听到街上有卖元宵的人拉长了嗓子在喊:“元—宵。”觉得“元宵”两字谐音“袁消”,有袁世凯被消灭之嫌,认为大不吉,于是在1913年元宵节前,下令禁止称“元宵”,只能称“汤圆”或“粉果”。然而,老百姓不买他的账,“元宵”两字照样在民间流传。

| 下一页 |