粮店变迁

1963年6月,广安门外大红庙粮店青年售货员王继洛正在称面粉。王一波/摄

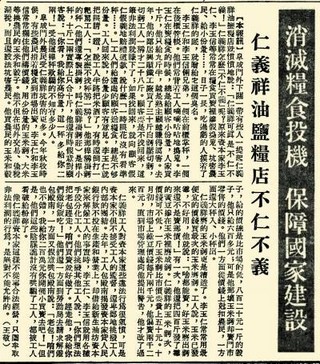

1953年11月23日,本报刊发《仁义祥油盐粮店不仁不义》,报道当时的“仁义祥”粮店一方面从价钱上克扣农民,一方面还大秤入、小秤出,粮食买卖都掺假捣鬼。

1955年9月14日,《北京日报》二版

1982年2月,延寿街第二粮店积极扩大经营项目和品种,为附近居民提供的方便越来越多。李晞/摄

1983年9月1日,月坛南街通达粮店职工们正在登高码垛。仅这一家粮店就要负责供应本片2250户和8个机关单位的用粮。李晞/摄

1977年7月1日,东城区普庆前巷粮店组长、共产党员王金龙在为群众服务。

司马小萌/摄

200多种粮食躺在一个个小“隔间”里,纯芝麻酱、二八麻酱和小磨香油的香味儿弥漫在空气里,只有80平方米的小店里各类商品加起来有1300多种……本报近日报道,北京最后一家国营粮店将再开分店,国营老字号粮店“同日升”以五谷杂粮留住了老街坊。

随着市场化大潮的兴起,大批国营粮店早已关张了。粮店,这个计划经济时代令无数人魂牵梦萦的地方,数十年间的存废,折射了我国经济走向富足繁荣的历程。

五十年代

粮店买卖开启“票证时代”

新中国成立之初,百业待举,迅速推进的工业化和人口激增大大加重了对粮食的需求,供需矛盾日益激化。1953年10月9日本报报道《新丰粮店非法经营被处罚款》,就反映了当时的情况,一些私营粮店借机谋利,“竟以东北玉米面冒充伏地玉米面”,被本市工商部门“处罚三百万元”。1953年11月本报刊发《粮商魏向财唯利是图,曾大量倒卖面粉扰乱市场》;1954年5月本报刊发《部分私营粮店代销国家粮食从中捣鬼,影响粮食供应引起广大市民不满》等等。

为了缓解供需矛盾,以为数不多的粮食养活全中国的老百姓,不得不采取凭票限量供应的办法。1955年8月,国务院发布《关于市镇粮食定量供应暂行办法》,开始对市镇人口实行定量、凭票供应粮食。相应地,粮食定量供应标准也很快制定出来。当时,城市人口按特重体力劳动到轻体力劳动、职员及脑力劳动者、学生、居民及各个年龄段的儿童分类,都有各自不同的定量。

| 下一页 |